进入秋季,气温变化比较大,是传染病多发季节,要谨防甲流、支原体肺炎、手足口、疱疹性咽峡炎、病毒性胃肠炎等传染病。这次我们来讲讲甲流、支原体肺炎和手足口病。

甲流“抬头”如何判断自己是感冒还是甲流?

甲流的潜伏期通常为1~3天,最主要的症状是发热、全身肌肉酸痛与头痛,也会有一些较轻的呼吸道症状,例如咳嗽、流涕、咽痛等。

我们平常感染的普通感冒,以打喷嚏、咽痛、咳嗽、低热、头痛等不适为表现,通常症状轻微而且多数能够自己恢复。然而流感一般表现为急性起病、发热伴畏寒、寒颤、头痛、肌肉、关节酸痛、极度乏力、食欲减退等全身症状,常有咽痛、咳嗽,可能有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红,结膜轻度充血,也可能有呕吐、腹泻等症状。

建议:

1.在流感流行季节,尽量少去人员密集的场所。

2.在人群聚集或密闭空间的场所还是要规范戴好口罩,做好手卫生。

3.一些预防新冠病毒感染的手段,也是预防流感的手段。如保持良好的呼吸道卫生习惯、勤洗手、勤通风、避免近距离接触流感样症状患者等。

另外,接种流感疫苗是预防流感最有效的手段,服用奥司他韦预防或治疗甲流须遵医嘱,勿自行服用。

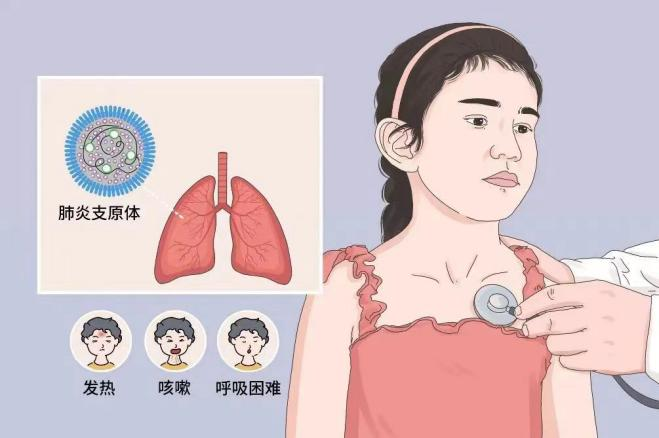

- 支原体肺炎又是啥?

肺炎支原体不属于细菌,也不属于病毒,是一种介于细菌和病毒之间、目前发现的自然界中能独立存在的最小微生物。肺炎支原体无细胞壁结构,对作用于细胞壁的抗菌药物天然耐药,因此青霉素类、头孢类等抗生素,都无法杀死它。

肺炎支原体感染可全年发生,儿童是肺炎支原体易感人群,易在幼儿园、中小学校等人员聚集的环境中暴发流行。

支原体感染主要是经过直接接触传播和飞沫传播。出现相关症状后,家长应及时带孩子就诊。目前还没有预防肺炎支原体感染的疫苗。如果感染了肺炎支原体,以后可能还会再次感染。

建议:

1.预防肺炎支原体感染,最重要的是养成良好的个人卫生习惯。

2.在流行季节,注意室内通风,尽量避免到人群密集、通风不良的公共场所。去过公共场所,回家后认真洗手、洗脸,注意手卫生。

3.注意室内通风,一旦患病,尽量居家休息、治疗直到症状消失。

- 近期当心手足口病

手足口病临床表现

手足口病的主要特征是在手、足、口、臀部出现皮疹或黏膜疱疹,有时会出现高热或低热伴出疹。少数重症患者可并发无菌性脑膜炎、脑炎、急性弛缓性麻痹、肺出血和心肌炎等,出现神经系统并发症,例如嗜睡、精神差,还有一些严重的患儿会出现肢体抖动、呕吐,还有心跳、呼吸加快,出现全身性的多器官衰竭表现,危及生命。如出现以上疑似症状,需尽快前往医院,及时就医。

出疹期症状:在发病早期,患者常表现为低热、疲倦、食欲下降、身体不适、腹痛等前驱症状。发热1-2天后可在口腔黏膜出现散在疼痛性粟粒大小般的水泡,手、足、臀部等处出现红色小斑丘疹或疱疹。部分病例仅表现为皮疹或疱疹性咽峡炎,个别病例或无皮疹。

建议:

1.接种手足口病疫苗、爱卫生

目前唯一用于预防手足口病的疫苗为EV-71灭活疫苗,该疫苗可预防EV-71导致的手足口病,有效防止重症和死亡的发生,推荐6月龄~5岁儿童尽早接种。

但请注意,接种疫苗后并非万事大吉。可引发手足口病的病毒类型高达20余种,如柯萨奇病毒A组(CVA)。所以在积极接种疫苗的同时,还需注意家庭以及周围环境的卫生,培养幼儿讲究个人卫生的好习惯。

2.勤洗手

成人也有感染肠道病毒的可能,不过多数为无症状感染。所以在培养孩子饭前、便后、外出后用肥皂或者洗手液来消毒洗手习惯的同时,也需规范自身行为,在外出后、接触儿童前、为患儿更换尿布和沾有排泄物的衣物后,均需洗手。

3.注意饮食和居家卫生

不喝生水,不吃生食,剩菜剩饭需加热后食用。要注意幼儿的环境卫生,居室要经常通风。肠道病毒惧怕紫外线和高温消毒,所以勤晒衣被也是一项有效预防措施。

4.日常注意

在手足口病、疱疹性咽峡炎流行期间,不要带孩子去人群密集、空气流通差的公共场所,更要避免接触患病的儿童。流行季节还应留心观察儿童是否出现一些症状。

最后要说的是,秋季是传染病高发季节,如出现发热不适、肺炎等情况,需及时请假,切勿带病入园,痊愈后复课请按照学校要求进行。

苏公网安备 32021302001940号

苏公网安备 32021302001940号